「返活」のすゝめ 免許取得時から始まる、免許返納時まで安全運転を続けるための取組み全容

高齢ドライバーによる痛ましい事故が後を絶たず、行政も免許返納を促す対策等を講じています。しかし、これを「高齢ドライバーだけの問題」と扱っていては根本的な解決には至らないと考えています。真に安全な社会を作るには、すべてのドライバーに「安全運転マインドの強化」が必要だと思います。

私たちは事故の根本原因を「高齢」そのものにあるのではなく、「運転能力が衰えていることへの無自覚・無行動」にあると考えています。運転するために必要な身体能力は、ある日突然失われるわけではありません。加齢とともに段階的に衰えていくものです。にもかかわらず、必要な対処をせず、漠然と運転を続けることが、悲劇を生む最大の要因だと考えます。

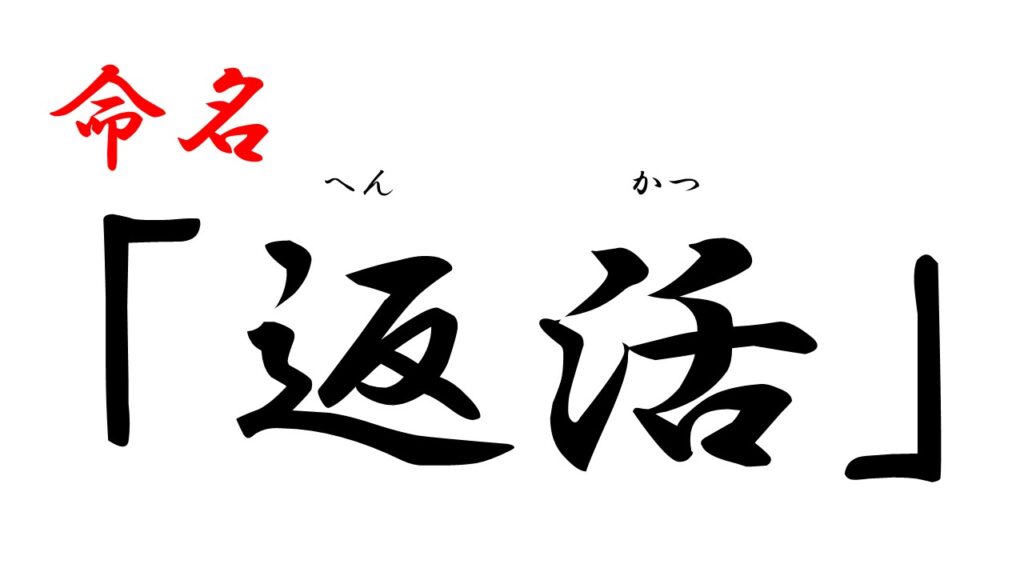

そこで、私たちは「免許を取得してから、将来誰にでも必ず訪れる免許”返”納、そしてその後の生活まで楽しむ一連の”活”動」を「返活(へんかつ)」と定義し、「無自覚・無行動」な運転を克服しながら、生涯にわたって安全運転能力を維持しつづけるための能動的な活動を推奨しています。

この活動は、いつか衰える自分の運転能力に責任を持ち、安全運転能力を維持するための一連の取組みです。なお、この活動は「高齢になってから」では手遅れです。

「返活」の定義

「返活」が他の様々な「〇活」と異なる最大の特徴は、免許返納を意識した時点で始まるのではなく、運転免許を取得した瞬間から始まる、ということです。その理由は「返活」が持つ社会的な責任という要素にあります。

では、「返活」とはどのようなものなのか。それを浮き彫りにするために、一番ポピュラーな「終活」との比較から明らかにしていきたいと思います。

1. 活動の基盤:「個人の尊厳」 vs. 「社会的責任」

終活は、個人の尊厳と家族への愛情が基盤です。自分が最期をどう迎えるかを決め、残される家族の負担を減らすという、極めて個人的で任意の活動です。

一方、「返活」は、社会に対する義務と責任です。運転とは、他者の生命を奪いかねない”道具”を扱う社会的な行為であり、免許取得と同時に「常に安全な運転をする」という法的・社会的責任が発生します。

終活が「より良い人生の締めくくり」を目的とするなら、「返活」は「社会的な責任の全う」という、より高いレベルの「義務」が根幹にあります。

2. 活動のスタート時期:「任意」 vs. 「必然」

終活の開始は「早すぎる」ことはありませんが、具体的な行動開始が求められるのは人生の後半が主です。生まれたばかりの子供に「死に備える行動」を求めることはあまり考えられません。

しかし、「返活」は免許を取得した瞬間から、活動の必要性が「必然」となります。運転免許を持つということは、その日から将来免許返納するまでの間「事故を起こさない努力」という責任を負うことになるからです。

終活が「人生の整理」を特定の時期から行えば済むのに対し、「返活」は、将来免許返納をしなければならない時まで、身体能力の衰えに抗う継続的な努力を要求します。若いうちから安全運転のマインドと技術を身につけておくことが、将来の身体能力の衰えに備える準備となるのです。そのために、「返活」は免許取得と同時に開始されなければならないのです。

3. 行為の性質:「静的な整理」 vs. 「動的な対処」

終活の行為は、エンディングノートの記入や財産整理など、人生の情報を「静的に整理」し、「意思表示」することが主となります。

それに対して、「返活」は「動的な対処」です。常に変化する自身の能力と運転環境等に合わせて行動を修正・改善し続けることが求められます。人の体は20~30代をピークに迎えた後、加齢とともに様々な機能が低下する、と言われています。この機能低下を予見し、具体的な行動で維持する「返活」はただの整理ではなく、未来の危機への「動的な対処」なのです。

返活に必要な要素

では「返活」をするために考えるべき要素にはどのようなものがあるのでしょうか。将来に免許返納をするタイミングが来るとしても、それまでの間は安全な運転を維持するために考えなければならないことが多数あります。それらは大きく4つの要素で構成されると考えています。

1. 運転の「目標設定」:返活の軸の定義

「何歳まで、どんな安全な運転をしたいか」「これはしたくない(事故や迷惑行為)」といった運転に関する目的や目標、自己の価値観等を明確にし、返活における判断・行動等の基準とします。

2. 「ライフイベントと運転」の青写真:未来の設計図

想定される今後のライフイベントと照合しながら、長期的な運転に関するスケジュールを描きます。「子供が生まれたらより慎重な運転をこころがける」「現役を引退したら、小回りが利く軽自動車に乗り換える」など、未来の自分を客観的に見つめ、運転スタイル等を考えます。

3. 目標達成の「課題特定」:現状と未来のギャップを浮き彫りに

設定した目標やライフイベント(あるべき姿)と自身の運転能力や考慮すべきリスク(現状)との間に生じるギャップ(課題)を洗い出します。近い将来は考えやすく、遠い将来は難しいと思いますが、随時見直しを行い、その時々におけるギャップの内容を明らかにします。

4. 「実行計画」と「決意」:目標達成へのコミットメント

ギャップを克服するための具体的な実行計画を立てます。内容が具体化しないと行動に結びつかないため、5W1Hで要素を分解し、完成したものが実行可能かどうか確認します。問題がなければ、それらを実行し、その進捗状況を定期的に確認します。もし計画通りに進んでいない場合は、その原因を考え、計画の見直しも検討します。

まとめ

「返活」を行うことの最大の効果は、「いつか運転できなくなる」という漠然とした不安の解消です。免許取得時点から返納までの青写真を描き、計画に沿って行動することで、私たちは「自覚と責任」を持ちながら、自らの運命を自身がコントロールし、充実した、安全で計画的な運転生活を送ることが可能になると考えています。これは、終活が「不安の解消と計画的な準備」によって人生の質(QOL)を向上させるのと同様のメカニズムです。

この「返活」の普及は、個人の安心と安全に留まりません。まだエビデンスはありませんが、「返活」を通じてすべてのドライバーが自身の能力を客観視し、定期的にマインドや技術を維持する習慣ができれば、高齢ドライバー予備軍である中堅ドライバーが早めに必要な対処を始めることもでき、高齢ドライバーによる事故件数は減少に向かうと考えられます。

社会が今なすべきは、高齢ドライバーへの一方的な免許返納や、表層的な啓発活動に終始することではありません。「返活」というドライバー個々人のマインドに働きかけ、自律的な行動を支援する仕組みをベースに、技術や習慣の改善を促す教育支援や役に立つ情報や客観的なデータ等提供することではないか、と考えます。

私たちは、この「返活」という考え方を普及させ、社会全体の交通安全と、誰もが責任を持って運転を全うし、安心してハンドルを置ける未来を実現することに微力ながら貢献したいと考えています。