「亀の甲より年の功!」ベテランドライバーには”野暮”と言われる「みなまで言うな」が吉?!

高齢ドライバーと事故の現実

高齢ドライバーによる事故が後を絶ちません。特に人が亡くなるような重大事故が発生すると、テレビのニュースや新聞で大きく報道され、多くの人がその事実を知ることになります。一方で、高齢ドライバーが誤って車でコンビニに突っ込むような物損事故で、けが人等がいない場合は、よほど興味を持った人がわざわざニュースを検索しない限り、あまり広く知られることはありません。

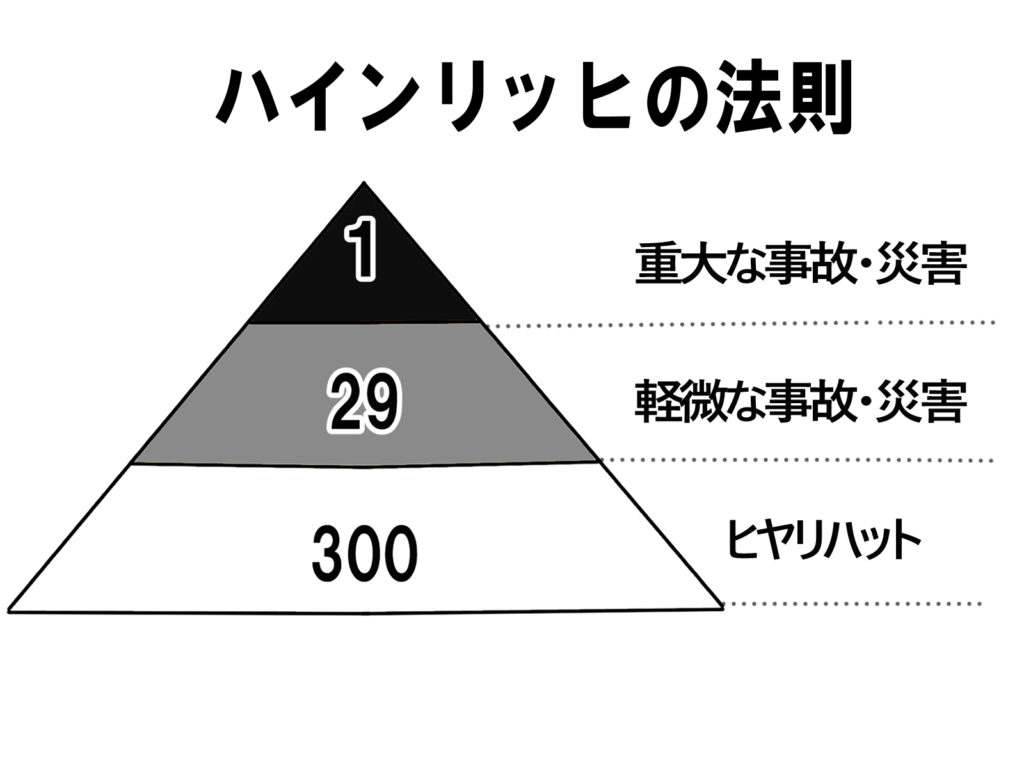

一般に、すべての自動車事故が表沙汰になることはありません。そして安全運転を語る際によく引き合いに出される「ハインリッヒの法則」をご存じでしょうか。この法則では、1件の重大な事故の背後には29件の軽微な事故があり、そのまた背後には300件の「ヒヤリハット(事故寸前の危険な出来事)」があるとされています。

これを高齢ドライバーの事故に当てはめると、人身事故の影には多くの物損事故があり、さらにその背景には逆走や信号の見落とし、急ブレーキ、急ハンドルなどの危険運転が日常的に発生している可能性があることを表していると思います。

報道の偏りと高齢ドライバーの不満

これらの危険運転や事故は、高齢ドライバーに限らず、どんな年齢のドライバーにも起こり得るものです。ハンドルを握る以上、誰もが慎重な運転を心がけるべきですが、高齢ドライバーによる事故は特に報道されやすい傾向にあります。その理由の一つとして、高齢ドライバーの運転に対する社会の関心が高く、共感しやすい視聴者が多いことが挙げられます。

一方で、高齢ドライバーの立場からすると、若年層や中年層のドライバーが起こす事故があまり報道されないことに不公平感を覚えるかもしれません。どの年齢層であっても事故を起こせば危険であり、ドライバーはみな等しく注意すべきなのに、高齢ドライバーばかりが目立つことに違和感を持つのも理解できます。

75歳以上の運転者に課される検査制度

こうした社会の関心の高まりも影響して、75歳以上のドライバーには運転技術や判断能力のほかに認知機能検査が義務付けられています。この制度は、ある意味、高齢ドライバーの中から運転に適さない人を見つけ出し、運転を止めさせるためのものです。

しかし、この制度は「運転に適さない人を減らす」、つまり、危険なドライバーを排除する仕組みであって、高齢ドライバーが安全に運転を続けるための支援策ではありません。

高齢ドライバー自身の取り組みが不可欠

そのため、高齢ドライバー自身が事故を防ぎながら運転を続けるためには、それ相応の対策を講じることが重要です。

「これまで事故を起こしたことはない」「免許を取って50年近くのベテランドライバーだ」「自分のやり方で問題なく運転できている」と考える高齢ドライバーの方もいるでしょう。しかし、たった一度の事故がその後の人生を大きく変える可能性があることを忘れてはいけません。

年齢を重ねることで、これまで必要なかった新たな対応が必要になることもあります。そうした年齢に伴う体の変化に合わせた「適応」ができなければ、大好きな運転を続けることも難しくなります。つまり、適切な対策を講じなければ、事故を防ぐ観点からは「不十分」な状態であり、運転をあきらめるしかありません。それだけの覚悟と責任が運転には求められるのです。

自分に必要なことを見極める

「そんなことはわかっている」と感じる高齢ドライバーの方も多いと思います。確かに、みなさんは長年の経験を持つ超ベテランドライバーですから!

大切なのは、高齢ドライバーのみなさん自身が自ら「自分は何をしたいのか」「そのためには何が必要か」を冷静に判断し、適切な対策を取ることです。それができれば、家族の理解も得られ、安全な運転を続けることが可能になると思います。

賢明な高齢ドライバーのみなさんだからこそ、できることなのです。

(参考文献:『高齢者の交通戦争』原正則著)